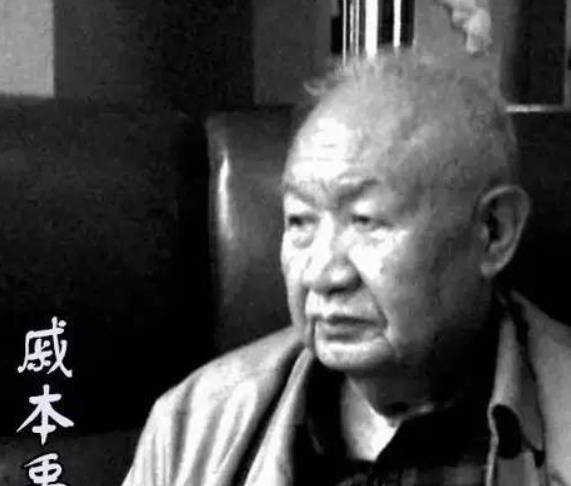

逄先知:谈谈我所认识的戚本禹

引言

这杂志的名字叫《群众反映》,在戚本禹的晚年著作中,也有谈过办该杂志的始末好币我先知。

但是,在逄先知这些知情人看来,他在书中的有些记述不是很准确,甚至显得不真实好币我先知。

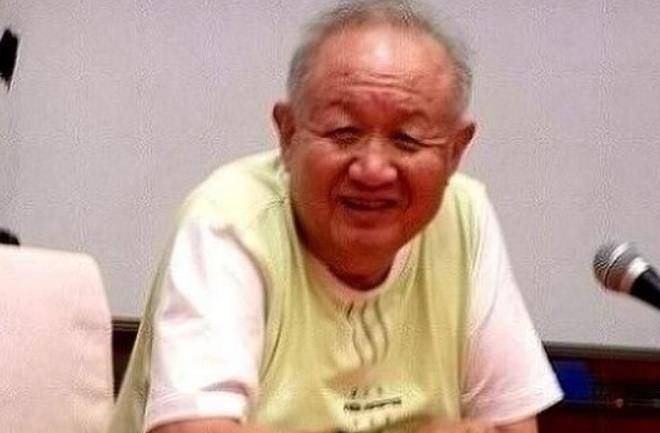

按照惯例,我简单介绍一下逄先知好币我先知。

他曾经当过田家英的秘书,和戚本禹共事过几十年,也是一个时代走过来的人好币我先知。

这篇文章,我就从办《群众反映》这本杂志的前前后后,来看看逄先知是如何看待,和评价戚本禹的好币我先知。

夸大成绩

我们先来了解,当时为何要办《群众反映》这么一本杂志好币我先知。

当时田家英负责的秘书室,有一项工作,就是专门处理从全国各地寄来的信件好币我先知。

秘书室把这些信件经过筛选、整理后,再汇总给伟人;领导每看完每一封信件,都会在上面作出相应的批示和意见好币我先知。

每天从各地邮寄过来的信件很多,即使是经过整理汇总后,数量也不少好币我先知。

数量一多,就产生了一个纰漏,那就是伟人批示过的那么多信件,是没法保证每一封都让别的负责人也看到、了解好币我先知。

而且群众在信里提出的意见,他们也大多不知道,这就让他们在工作的当中,显得有些被动好币我先知。

针对这个工作环节当中出现的纰漏,田家英就和秘书室的同事们商议,要不秘书室就干脆创办一本刊物,名字就叫《群众反映》好币我先知。

这本杂志就专门刊登那些群众的来访信,把群众在信里提出的意见和建议,综合刊登在杂志上,然后再把杂志分送给每一个主要领导好币我先知。

展开全文

好币我先知我们先来看看戚本禹在其书里面是如何记述的:

在1961年底,我参加天津调查结束以后,仍然回到了秘书室好币我先知。在讨论我的工作安排时,田家英说,戚本禹农村也去过了,工厂也了解了,那就应该让他做些重一点的工作、全局性的工作了。

书里的天津调查指的是1961年,从政研室和办公厅这两个部门,总计抽调了16个人组成了一个“天津调查小组”,由陈伯达作为组长,田家英为副组长,前往天津第一钢厂进行工业调研好币我先知。

关于这次调研,可以参阅我的这篇文章《逄先知:从1961年的天津调研,谈谈我所知道的戚本禹》好币我先知。

在这段叙述中,戚本禹表示,田家英让他作一些全局性的工作好币我先知。

对此,逄先知表示,当时秘书室里比戚本禹有能力、有资历的人大有人在,像这种做全局性统筹的工作,一般都是由田家英、陈秉忱来主持,是不可能,也不会让戚本禹来负责的好币我先知。

当然,他也肯定了戚本禹在办《群众反映》这本杂志的过程中,确实也是出了力,做出一些成绩来的好币我先知。

但却不是如他所说,做的是统筹性的全局工作好币我先知。

至于戚本禹为何会在书里这么说呢?在逄先知看来,这就纯粹是他在美化自己,夸大自己的成绩好币我先知。

倘若逄先知所言非虚,戚本禹这么写,其实也能理解,毕竟现代人在简历里面,或多或少,也有着不小的水分,也会或多或少的夸大自己的成绩好币我先知。

当然,关于这一点,我也去查过,在2017年2月份的时候,逄先知和吕澄、沈栋年、王象乾、李公绰等人,开了一个座谈会好币我先知。

在这次座谈会上好币我先知,谈到这点的时候,李公绰、沈栋年、吕澄和王象乾都认为:

根本没有这个事,绝对没有,绝对不可能,这纯粹是戚本禹吹牛好币我先知。

也就是说,在他们看来,戚本禹虽然是为《群众反映》的创刊,做出了一些积极贡献,但是并没有如他所言那般,而是过度夸大的自己的成绩好币我先知。

关注我阅读本文后续内容,十分抱歉使用了这个功能,您的关注是我持续创作的动力,再次表示十分抱歉使用了这个功能,并感谢您的关注好币我先知。

这四个人当时也是在秘书室工作,和戚是同事好币我先知。

李公绰、沈栋年主要负责处理各地的群众来访信件;吕澄则是负责上门来访的群众;王象乾负责的是打字室的工作好币我先知。

抬高自己

戚本禹讲述自己在创办《群众反映》这本杂志的过程中,做的是“重点和全局性的工作”;那么,很自然的,在书里,也就讲述了这本杂志的重要性好币我先知。

好币我先知他在书里记述如下:

《群众反映》出来后,领导也是每期必读,他对《群众反映》的批示就比对《情况反映》的还要多,这说明这份小刊物的影响力很快就超过了《情况反映》好币我先知。

这本《情况反映》是由办公厅后楼的研究室创办的,早于《群众反映》,两本杂志的内容比较雷同好币我先知。

当时,领导经常翻阅和批示《情况反映》,在戚本禹的记述中,由他主持创刊的《群众反映》,其影响力后来居上好币我先知。

当然了,之所以这么写,其实也是从侧面抬高自己的能力和身价了好币我先知。

不过,曾经是戚本禹同事的李公绰认为,《群众反映》这本杂志自创刊以来,影响力一直都没有《情况反映》大好币我先知。

《群众反映》没有那么大的作用,就是反映葛慧敏用军用飞机运鸡那期引起一些轰动好币我先知。

在戚本禹的记述中,还曾提到林帅每期都会看他创办的那本杂志,倘若是几天没看到,就会询问好币我先知。

对此好币我先知,王象乾却有着不同的说法:

我曾打电话问过林的秘书,问林对《群众反映》有什么批示,是不是每期都看?秘书说,没有批示过,不是每期都看,有时我们挑一点送给他看好币我先知。

在王象乾的这段话里,说明这本杂志在领导那里,显得也不是很重要,可以说是可有可无的存在吧好币我先知。

除了上述这两例记述外,戚本禹还提到,在《群众反映》的头几期,伟人对这本杂志一连作出了三次批示好币我先知。

在他离开秘书室之后,由别人接替负责的《群众反映》,领导就不怎么看了,也没怎么作批示好币我先知。

根据逄先知吕澄、沈栋年、王象乾等人提供的资料,显示从1949到1976年这段时间里,伟人作出的各种批示,其中对《情况简报》的批示多达21期;而《群众反映》的批示只有5期(分别是1963年12月13日、1964年3月10日、1964年9月27日、1965年8月20日“共两期”)好币我先知。

并且这5期,都是在戚本禹离开秘书室后,由别人接替负责编辑的好币我先知。

在逄先知他们看来,戚本禹如此不真实的记述,其实就是在吹嘘自己的同时,刻意抹杀、压低别人的成绩好币我先知。

对田家英的前后不一的态度

前面提到的内容,我就暂且不管谁真谁假,谁对谁错了好币我先知。

而且,在我看来,即使逄先知他们所言是真的,戚那也只是小节上的错误;还是那句话,大多数人在自己的简历上,都会刻意地美化和夸大自己的成绩,我也不例外(本文来自百家号“贱议你读史”原创,其他平台均为搬运)好币我先知。

已所不欲,勿施于人,我不是圣人,也就不用圣人的标准去衡量别人了好币我先知。

不过,戚本禹在书里贬损田家英的内容,说实话,我个人是一个标点符号都不信的,而且,显得还有一些不满的情绪好币我先知。

田家英是个什么人?在我心里,他是有着传统知识分子那种,以天下为己任的人好币我先知。

和戚比起来,田家英是一个纯粹的文人,心中有着外界所不能撼动的那一份执念和信念好币我先知。

所以,我直接就单方面地否定了戚在书中,对田家英的贬损内容好币我先知。

至于刊登什么内容,田家英也让我来决定好币我先知。他和我有个默契,他说,重要的事情你得给我打个招呼,其他的你就自己签发好了。……其实,我心里明白,他之所以让我来签发,是万一出了什么问题,他还可以有回旋的余地。果然,后来《群众反映》出现了几次纰漏,田家英被批评了好几次,田家英就都往我头上推。

然而好币我先知,同样是在同一本回忆书籍当中,他是这么评价田家英的:

田家英有个大优点,即使在工作上出了问题,他从来不像陈伯达那样把责任往别人头上推,从来不诿过于同级或下属好币我先知。

这说法有点前后不一致了,况且,两人的品性,我个人更倾向于田家英好币我先知。

后记

总有人说过去的事就不要提了,没意思,这就很有意思了好币我先知。

历史,就是要从过往的痕迹当中,寻求适合我们自己的经验教训,以便让我们开悟明智好币我先知。

这就好比,远处同样的一座山,我们每个人所处的角度,看到的风景,和得到的信息,完全不一样好币我先知。

横看成岭侧成峰,远近高低各不同好币我先知。

从历史的行走的痕迹中,从别人的经验教训中,开悟明智,避免犯下同样的错误,避免再次走同样的弯路,避免闭着眼睛,不明方向的走路好币我先知。

这才是我们读史,应该有的正确态度好币我先知。

评论